接触禽鸟未防护,警惕“鹦鹉热”!

2025-09-15

仅仅是去家禽农贸市场取了个快递,竟会让人在短时间内经历多器官衰竭、气管插管、俯卧位通气、血液净化,甚至需要ECMO(人工心肺)维持生命!这是真实发生在我们身边的病例——王先生的重症鹦鹉热救治历程。

王先生因“发热、咳嗽、咳痰8天,气促5天”被紧急收入我院重症医学科(ICU)。入院时,王叔呼吸极度窘迫,指脉氧饱和度极低,已出现多脏器功能衰竭。病情危殆,ICU团队立即启动高级生命支持:气管插管机械通气+肺保护策略+深度镇静镇痛:保障基本氧合,减少呼吸机相关肺损伤;俯卧位通气:改善顽固性低氧血症;连续性肾脏替代治疗(CRRT):清除炎症因子,替代衰竭的肾脏功能。VV-ECMO:在肺功能濒临崩溃时,提供最强大的体外生命支持。在追溯其病史时,一个细节引起了医生的注意:发病前,王先生曾未佩戴口罩前往家禽农贸市场取快递。为进一步明确病因,ICU团队通过纤维支气管镜获取肺泡灌洗液,并送检靶向测序(tNGS),检测结果显示鹦鹉热衣原体阳性!锁定病原体后,治疗有了明确方向。在强有力的抗感染治疗基础上,ICU团队为王先生提供了全方位、精细化的生命支持与护理。历经40个日夜,经过精心治疗和坚持不懈的康复锻炼,王先生最终战胜了病魔,康复出院。

什么是鹦鹉热?

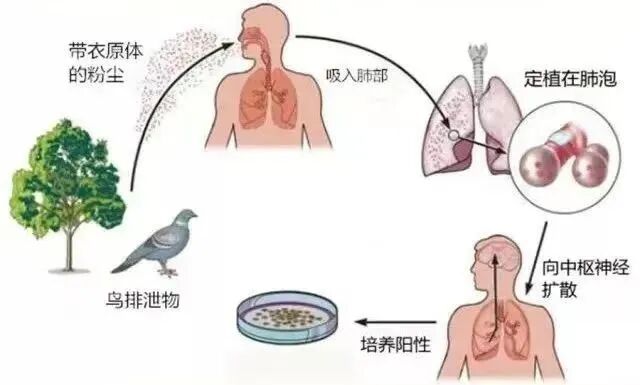

鹦鹉热是由鹦鹉热衣原体引起的一种人畜共患病。鹦鹉热衣原体不仅鹦鹉身上有,鸽子、鸡、鸭等190余种鸟类和禽类,以及野生动物均可携带。最初这种病在鹦鹉爱好者中比较多见,所以叫鹦鹉热。

传染源:

鸟类(鹦鹉、鸽子等)和禽类(鸡、鸭、鹅等)是主要传染源。其排泄物、分泌物等都可能携带病原体。

传播途径:

1.呼吸道吸入(最主要的传播途径):呼吸道吸入被感染鸟类排泄物污染、混有病原体的颗粒物或感染性气溶胶。

2.直接接触:接触带有病原体的禽鸟或其羽毛、排泄物,有可能会经过破损的皮肤、黏膜或消化道等多种渠道感染。

3.环境暴露:进入禽类市场、鸽子集聚的广场等禽鸟众多的场所。

4.人传人(罕见):鹦鹉热患者的痰中可长期带菌,有可能造成他人被感染。

高危人群:

无防护接触活禽或鸟类的人群,如从事鸟类或禽类相关工作的人员以及鸟类爱好者。

鹦鹉热的症状:

感染者潜伏期通常为5~21天,最长可至45天。

典型症状为突发高热(39-40℃)、剧烈头痛、干咳及全身肌痛,大多数患者会出现肺炎症状。部分病例可致重症肺炎,甚至出现呼吸衰竭、心肌炎、脑炎等严重并发症,危及生命。

如何预防鹦鹉热?

关键在于避免暴露和做好防护:

1.阻断呼吸道吸入途径:前往活禽市场、处理禽类、清洁鸟笼等环境时,务必规范佩戴医用外科口罩或以上级别口罩。

2.避免直接接触:购买活禽时保持距离;禽肉和蛋类务必彻底煮熟再食用。

3.直接接触禽鸟后及时清洁:处理生禽后洗手、清洁台面;接触禽鸟后,尽快使用流动水和肥皂/洗手液,认真清洗双手。

4.从事禽鸟相关工作者,需严格遵守防护规范(口罩、手套、工作服),做好工作场所清洁消毒。

5.接触禽鸟后,若出现发热、寒战、头痛、肌肉酸痛、剧烈咳嗽、呼吸困难等症状,务必立即就医,并清晰告知医生近期禽鸟类接触史,这对快速诊断至关重要。

鹦鹉热并非遥不可及,一次看似平常的无防护接触,就可能引发危及生命的重症感染。它虽隐匿、凶险,但可防可控!提高对鹦鹉热的认知,做好个人防护(尤其是戴口罩和洗手),重视禽鸟接触史,是保护自己和家人健康的关键防线。